“安徽云”新型一體化技術平臺

中安在線、中安新聞客戶端訊 日前,安徽新媒體集團“安徽云”平臺成功獲得了“一種互聯網安全防護裝置”等一批實用新型發明專利,實現了集團在專利技術上的新突破,進一步提升了技術實力和產業空間。

隨著媒體邁入“智媒”時代,數據分析、軟件開發、H5設計制作、音視頻直播及采集制作等方面的生產型技術的重要性日益凸顯。安徽新媒體集團緊跟互聯網、新媒體發展步伐,以“安徽云”新型一體化技術平臺為支撐,推動媒體內容生產、傳播體系創新,加快推進媒體深度融合發展。

集團高度重視“安徽云”平臺的技術研發工作,成立推進媒體技術發展領導小組,集團主要負責人任組長;設立50萬人民幣年度技術創新獎,獎勵每年在推進集團采編技術和研發技術發展中的重要創新項目和突出貢獻職工。目前,“安徽云”平臺已經形成一支熟練掌握安全運維、產品研發、技術推廣的綜合性人才隊伍。

濉溪融媒體中心

憑借成熟的技術優勢,“安徽云”平臺不斷加強技術服務輸出,圍繞黨政機關、企事業單位客戶群體,提供政務“雙微”運營、門戶網站建設、客戶端開發、互聯網應用系統開發等服務。目前,全省120多個政府部門和市縣區媒介入駐安徽云,60個市縣區將網站和客戶端交由安徽新媒體集團托管代運維。

依托“安徽云”平臺,開發的“疫情應急防控數字可視化決策系統”

依托“安徽云”平臺打造的安徽省政府“四送一服”雙千工程綜合服務平臺,通過PC端、手機客戶端、微信公眾號、微信小程序,實現服務企業24小時不打烊。2020年春節全國疫情爆發期間,應省新冠防控應急小組辦公室請求,“安徽云”平臺組成近十人的攻關小組,現場開發“疫情應急防控數字可視化決策系統”,匯聚省衛生系統、公安系統、運營商系統等多家異構數據,通過數據的清洗、規整、統計、展現、為領導層決策部署提供可視化數據支撐。

融合發展必須堅持內容為王。為提升新聞產品制作水平,“安徽云”平臺先后自主研發產品10余個,并獲得數十項軟件著作權及雙軟認證、國家級高新技術企業、科創板上市孵化企業、CISP專業安全人員、省網信網絡安全技術應急支撐單位等一系列資質。通過大數據+AI賦能,“安徽云”平臺助力融媒體在內容生產、數據資產、報道指揮、考核等業務環節更加契合新媒體時代的傳播與服務。

經過近三年來的不斷升級迭代,“安徽云”平臺融合報、網、端、微、視和自媒體分發平臺等全渠道內容,具備融合生產創作、選題策劃分析、數據資源聚合、傳播效果分析等多種功能。通過流程優化、平臺再造,“安徽云”平臺將各種媒介資源、生產要素有效整合,實現信息內容、技術應用、平臺終端、管理手段共融互通。

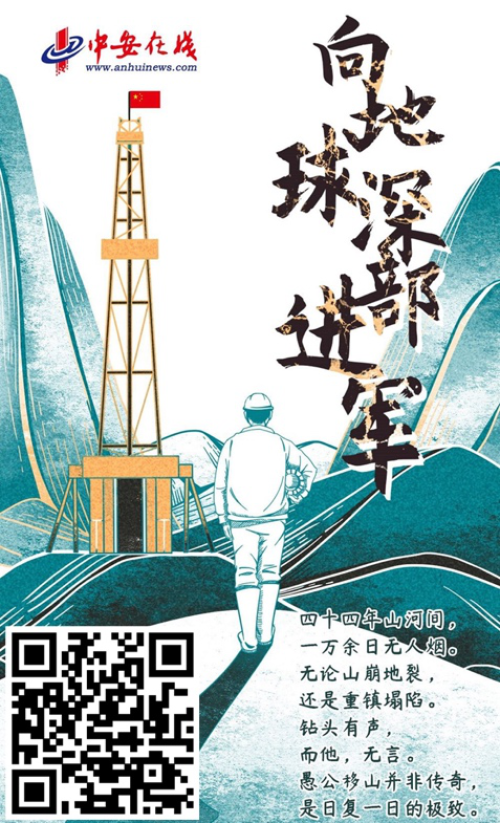

融媒體產品《大國工匠朱恒銀:向地球深部進軍》獲中國新聞獎二等獎。

大型互動手繪長卷丨情·淮

大型融媒專題《小崗大道》

同時,“安徽云”平臺還加強與國內擁有核心技術的互聯網公司對接,先后與木疙瘩、趣看、易企秀、來畫等平臺(公司)合作,引進一批先進媒體產品制作發布技術,確保集團新聞宣傳優質高效。借助“安徽云”平臺上的各種功能和技術工具,一批批網絡正能量作品不斷涌現。安徽新媒體集團融媒體產品《大國工匠朱恒銀:向地球深部進軍》獲得中國新聞獎二等獎,大型融媒專題《小崗大道》《潮涌長三角 澎湃新時代》、大型互動手繪長卷丨情·淮:淮河莊臺40年簡史》獲得中國新聞獎三等獎。奧運期間,通過平臺工具策劃制作的《奧運會狠狠修正了我的審美!》圖說產品,被省委組織部官方微信號轉載。國際博物館日,平臺聯合省委組織部共同制作推出的《打卡紅色紀念館》,被中共中央組織部公眾號“共產黨員”轉載發布。平臺與公安廳聯合制作的歌曲《守護》被新華社客戶端轉發,流量突破百萬。

平臺安全運維人員多次在全省網絡安全技能大賽中獲一等獎。

網絡安全是技術平臺的生命線。立足網絡安全形勢,“安徽云”平臺積極構建安全運維體系,不斷提升安全保障能力。平臺安全建設標準按照等級保護三級要求規劃設計,根據等級保護安全細則,從網絡安全、主機安全、應用安全、數據安全等方面部署網絡安全產品,采取技術措施,防范主機病毒、網絡攻擊和網絡侵入等危害網絡的安全行為。目前平臺安全團隊擁有6名注冊信息安全工程師、一名RHCE紅帽認證工程師。在2020年合肥市職工網絡安全攻防技能競賽中,平臺運維團隊在與網絡安全行業頂尖人才、種子選手同臺競技后,獲得團體一等獎。在剛剛落幕的2021年全省廣播電視行業職業技能競賽中,“安徽云”平臺運維人員經過理論筆試、攻防實戰的激烈爭奪,又一次獲得了一等獎的好成績。由單一防守到攻防結合、人機交互,平臺安全團隊完全具備了專業安全服務的能力,為“安徽云”平臺安全服務拓展打下了堅實的基礎。

“下一步,‘安徽云’平臺將繼續緊盯前沿媒體技術,推進5G條件下現代化傳播體系建設,用數據驅動用戶增長和傳播擴大,提升在細分群體中的影響力和話語權。”“安徽云”平臺負責人表示,“安徽云”平臺將以自主知識產權為重點,不斷提升技術人員創新水平,增強自主開發能力,力爭“十四五”期間技術研發申報知識產權達到30件以上,為媒體深度融合提供強大的技術支撐。(記者 彭旖旎)